- TOP

- ≫ メッセージ

会計実務家コラム

会計ダイバーシティでは、会計領域でご活躍されている実務家の方々のコラム記事などをご紹介してまいります。

業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。

業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。

田原中男氏の尖った提案

*毎週の連載から不定期での連載に変更となりました。

2025/04/16 その448 日本経済の長期トレンドと今後の対策 (1)

過去数十年の長期的な経済トレンドを労働人口、失業率、C P I(物価上昇率)そして生産性の推移等を見ながらバブル前、バブル崩壊後、リーマンショック、安倍政権下の経済の実態に何が起こっていたのか、そしてここ数年のトレンドの延長線上にはどのような姿が見えるのかを考察してみました。

結論を言えば

① 人口減少が経済成長にマイナスの影響を与えるが、それを打ち消すための生産性上昇が不可欠となる

② インフレ率2%と言う目標はGDP上昇には大きなハンデとなる

③ 生産性向上とともに労働力の確保のため移民等で海外からの積極的な労働力確保が必須となる

これらを検証するためにいくつかのグラフを参考に考察を加えたい。

2025/04/16 その448 日本経済の長期トレンドと今後の対策 (1)

過去数十年の長期的な経済トレンドを労働人口、失業率、C P I(物価上昇率)そして生産性の推移等を見ながらバブル前、バブル崩壊後、リーマンショック、安倍政権下の経済の実態に何が起こっていたのか、そしてここ数年のトレンドの延長線上にはどのような姿が見えるのかを考察してみました。

結論を言えば

① 人口減少が経済成長にマイナスの影響を与えるが、それを打ち消すための生産性上昇が不可欠となる

② インフレ率2%と言う目標はGDP上昇には大きなハンデとなる

③ 生産性向上とともに労働力の確保のため移民等で海外からの積極的な労働力確保が必須となる

これらを検証するためにいくつかのグラフを参考に考察を加えたい。

|

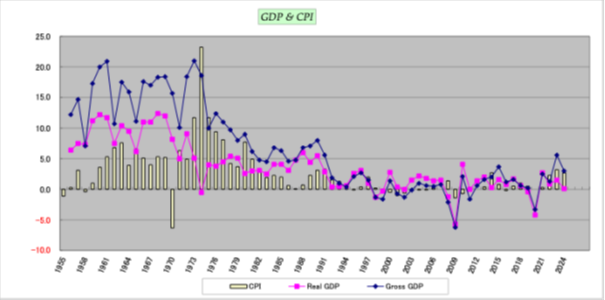

オイルショックを境に年平均10%近かった経済成長率(実質GDP)は5%以下に低下し、更にリーマンショックを経て過去30年間はほとんどゼロに近く推移しています。直近の数年間に物価上昇率(CPI)が高まっていることに注目しました。

デフレ経済脱却ということで目標インフレ率を2%とする、実質経済成長率も2%とするというのは安倍/黒田時代の公約でしたがグラフを見てわかるように目標を達成できずに、却ってデフレが意識されることになりました。その大きな理由はオイルショック以降生産性の向上が見られないことにあります。

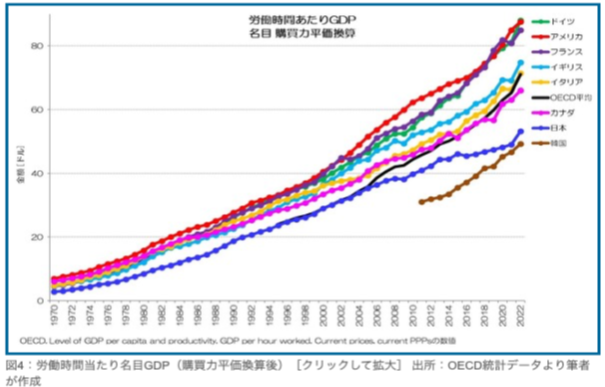

下図にある通り過去50年間の推移を見ると日本の生産性はアメリカやドイツの半分しかないということがわかります、更にOECD各国平均と比較しても6割程度しかありません。オイルショックやリーマンショックは世界の主要国は同じような影響を受けていますがその回復過程での取り組みの差が現れています。

日本の場合2000年代初めからの停滞が顕著です。オイルショックからの回復過程での取り組み方が他国とは大きく異なっていたことが原因と考えられます。

一般的に市場経済では不況になると事業改革と人員削減を組み合わせて脱却を図りますが日本の場合人員削減にはほとんど踏み込まずに『余剰人員を抱えたままの事業改革』を行い、結果的に労働生産性が低くなったのです。

そして一度低くなった労働生産性は回復することが非常に困難で多くの痛みが伴いますのでこれについても避けて通った結果他国と比較して低い労働生産性となり、結局競争力を失って長期的には経済の低迷を招いてしまったのです。

|

責任の一つとして経営者が痛みを伴う改革を避けた結果更に大きな痛手を被ってしまったということになります。

経営者が痛みを伴う改革を避けたことがその後の『事なかれ主義、お神輿経営』となり戦後の困難な時期には存在した改革精神を無くし、争いを避け、同業者とのもたれあいという環境を作ってしまったものの近年の国際競争の波の中で埋没せざるを得なくなったということです。

しかし90年代以降になると低迷した経済環境でも労働人口は増加し続け、更に人口構成上若年層より中高年層の比率が高くなり、これに年功良列的な処遇『給与と地位』が組み合わさって耐えきれなくなった企業がリストラを始め雪崩を打ったようなリストラがかつて無いほどの失業率となって、これが消費マインドを冷やすという悪循環に陥ってしまいました。

|

長年続いた自民党政権が崩壊し民主党政権となりましたが経済の根本は何ら変わらなかったのでその後は3年間で首相が3人も変わるという混乱を経て安倍/黒田時代へと変わります。いわゆる『アベノミックス』ですが数字で見る限り大きな状況の変化はありません。生産性は相変わらず低いままで根本的な改革はできていません。

ただ、女性パートの労働参加で就業者が増加し始め多少のGDPの伸びは見られましたが本来あるべき生産性の向上による結果ではありませんので総人口が頭打ちになり更に高齢化が進む中では限定的な効果を生むだけでした。

本来は労働力のシフトによって生産性の高い分野へ労働力を供給し、不足した分野にパートや外国人を活用すれば全体的な生産性は上昇するのですが、実際には労働力シフトが起きず、その結果として労働力不足が顕在化したのです。

諸外国と比較して労働者の再教育が圧倒的に少ない日本の状況でこれらの事実がわかります、即ち企業は労働者の再教育の必要性を感じていなかったのです。

そしてこれらのパート労働力は主として生産性の低い職種でしかも低賃金の労働に従事しているので生産性のみならず平均賃金の低下の原因にもなり結果的に消費マインドを冷やしてしました。

失われた30年間ではGDPの伸びに関わらず平均賃金はほとんど上昇せずそれがまた購買力の低下となり賃金上昇->可処分所得の上昇->需要の増加->供給の増加=経済の好循環というサイクルが回らなくなってしまったのです。

石油ショック、リーマンショック後の対応で欧米のように失業率が高くなっても企業の改革を行うより生産性の高い産業へのシフトや生産性を高める活動を行っていれば人口減少の局面でもそれほど急激な労働不足にはならなかったでしょう。

政府の政策もさることながら企業の経営者が長期的なトレンド、的確な状況判断で果断な施策を実践していれば異なる景色が見えていたのでしょう。

コラム著者 BMDリサーチ代表 田原中男氏

1946年生まれ。東京大学経済学部、ハーバードビジネススクール(PMD)CIA(公認内部監査人)

1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ(http://www.bmd-r.com)代表

1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ(http://www.bmd-r.com)代表

田原中男氏の尖った提案 バックナンバー

バックナンバーは下記URLよりご覧下さい。

BMDリサーチ http://www.bmd-r.com

BMDリサーチ http://www.bmd-r.com